Richard Wagners romantische Oper bei den Burgenfestspielen Niederbayern

Auch wenn der Titelheld männlich ist, so ist es doch die Stunde der Frauen: Bei der Premiere von Richard Wagners „Lohengrin“ bei den Burgenfestfestspielen in Niederbayern am Sonntagabend brillierten die beiden Antagonistinnen Elsa und Ortrud in der Produktion des Landestheaters Niederbayern.

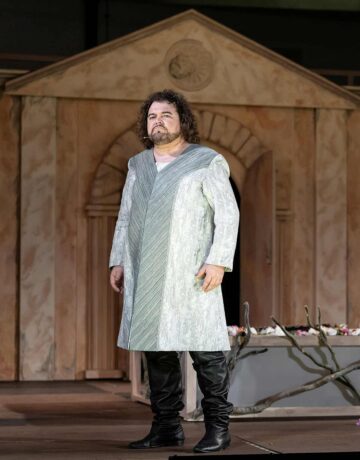

Rollen-Debüt von Yitian Luan

© Landestheater Niederbayern/Peter Litvai

Umwerfend ist das Rollen-Debüt von Yitian Luan als Elsa. Die Sopranistin überzeugt nicht nur mit glanzvollen Spitzentönen, sondern vermag die Gefühlsskala dieser unschuldig des Brudermords angeklagten Frau in Gesang und Spiel fein auszuloten. Ängstlich und verzweifelt vor dem Gottesurteil, verträumt als Liebende, impulsiv als fordernde Ehefrau. Das alles mit kräftigen oder zarten Tönen, traumwandlerisch sicher im Einsatz. Und zudem: Super artikuliert.

Einer der Höhepunkte ist des Abends ist das Duett zwischen Elsa und Ortrud im zweiten Akt. Elsas zarte Lyrik an die Lüfte wird vom schneidenden Klageton Ortruds unterbrochen. Die ukrainische Mezzosopranistin Iryna Zhytynska ist eine perfekte Ortrud – nur die Artikulation könnte besser sein. Intensiv und impulsiv interpretiert sie den Rachefeldzug mit perfekten Spitzentönen und schmeichelnder, dunkler Mittellage.

Von diesen Männern werden Ohr und Auge ebenfalls verwöhnt: Philipp Mayer gibt einen kraftvollen König Heinrich mit großer Bassfülle; Albin Ahl überrascht als markanter Heerrufer mit großer Bühnenpräsenz. Kyung Chun Kim singt den Telramund mit engagiertem Spiel und nuancenreicher stimmlichen Gestaltung.

Enttäuschende Titelfigur

Eine herbe Enttäuschung ist die Titelfigur, die der litauische Tenor Kristian Benedikt interpretiert. Zum einen hat er das Timbre für Italianità, aber nicht für die romantische Wagner-Oper, zum anderem hat er von Anfang an Probleme beim Intonieren. Außerdem übt er einen zu hohen Druck beim Singen aus, was häufig zu gequetschten Tönen führt. Er muss sich so sehr auf den Gesang konzentrieren, dass darstellerische Gestaltung kaum möglich ist. Die Gralserzählung bleibt farblos. Wie gut, dass das Landestheater hier – wie meisten Produktionen – nur die erste Strophe gebracht hat.

Eine tragende Rolle spielt in dieser Oper der Chor (Einstudierung: R.-Florian Daniel und Guiran Jeong), die dieser auch stimmlich vital erfüllt.

Vorspiel wird zelebriert

Nicht in allen Punkten überzeugt an diesem Abend die erweiterte Niederbayerische Philharmonie unter Generalmusikdirektor Basil H. E. Coleman: Es gelingt gut, die außerordentliche Geschlossenheit des Werkes deutlich zu machen. Das Vorspiel wird als Klangmysterium bis ins Pianissimo zelebriert; die Leitmotivik ist markant herausgearbeitet. Aber es gibt in dieser lyrisch-romantischen Oper auch raue Töne und sich überwerfende. Dass die Bläser an der Seite platziert sind, lässt – zumindest Open Air – das Klangbild auseinanderbrechen.

Historisierende Inszenierung

Die Inszenierung von Thomas Ecker, der bisher nur das Weihnachtsmärchen „Aladdin“ am Landestheater Niederbayern inszeniert hatte und Erfahrungen bei der Landshuter Hochzeit aufweisen kann, hat sich mit „Lohengrin“ überhoben. Glühender Wagner-Verehrer zu sein, genügt nicht. Offensichtlich wollte er in historisierenden Kostümen spielen und hat dafür einen ideologischen Überbau gebraucht. Im Programmheft schreibt er: „Brabant, im Juni 2055… Die Natur hat sich die Welt zurückgeholt“. Das Einheitsbühnenbild mit einem lädierten Turm und einem kaputten Telefonmasten erzählt nichts davon, die Plastikwämser der brabantischen Edlen auch nicht. Von der erwähnten Lava ist auch nichts zu erkennen. Die im wesentlichen dem Mittelalter nachempfundenen Requisiten und Kostüme sind langweilig und wirken billig. Nur für Elsa und Lohengrin sind aufwendige Kostüme entworfen. Lichtblick ist das Kostüm der Magierin, das ihre geheimnisvolle, dunkle Seite und die zauberische Erotik unterstreicht. Dass sie auffällig oft das B des Runenalphabets ins Publikum hält, macht auch wenig Sinn. Sieht man bei der Bedeutung dieses Zeichens nach, heißt es: „Berkanan: Überwindung, Regeneration“. Was soll im „Lohengrin“ überwunden werden? Dass der „Hochzeitsmarsch“ der heidnischen Welt zugeordnet wird und in einen Reigen von Gestalten mit Tierköpfen ausartet, ist zwar eine witzige Idee und belebt das Einheitsbühnenbild (Ausstattung: Ursula Beutler), mehr aber auch nicht.

Hohe, allzu hohe Erwartungen hat Regisseur Ecker im Gespräch mit der PNP geweckt, als er erzählte, dass die Inszenierung im Fantasy-Bereich angesiedelt ist. Von Fantasy war nichts zu spüren. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass für den „gestörten Kirchgang“ von Elsa und Ortrud die Szene zwischen Brunhild und Kriemhild aus dem Nibelungenlied, manchmal als erste Fantasy der Literaturgeschichte bezeichnet, das Vorbild Wagners war; ein anderer denkt vielleicht an den Deutschen Fantasy-Preis, der siebenmal im Rahmen des Kongresses der Phantasie, just auf Oberhaus vergeben wurde. Die meisten aber werden an die tollkühnen Fantasy-Welten in Literatur und Kino denken, die freilich im Theater nicht umzusetzen sind. Theater ist einfach ein anderes, direktes Medium! Dass die Fantasie nicht einmal für die Visualisierung eines Schwans gereicht hat, ist allerdings kaum zu glauben.

Dieser „Lohengrin“ ist entzaubert.